徐向東、程煉被我們親暱地叫作徐孩子、程孩子,是因爲他倆張着娃娃臉,個頭較小,儘管早已上了研究生,可看上去比本科生還年輕,簡直就是中學生的模樣。他倆本科生都是82級,徐向東畢業於北京大學地球物理系,程煉畢業於武漢大學圖書館學系理科專業,兩人都是理科背景,都考上了中國社會科學院哲學所的科學哲學專業碩士研究生,成了形影不離的同門師兄弟。

免責聲明:文章來源於互聯網,如有侵權,請聯繫刪除!為了便於閱讀,本站編輯在不違背原文含義的前提下可能對內容進行了適當修改。特此聲明,本文章僅代表原作者個人觀點,本站僅作為資訊展示平臺,旨在幫助讀者更全面地瞭解歷史真相。

我們新開啟了更專業的知史明智 PRO 版本,感興趣的讀者可以移步https://pro.histfacts.com/,如果對您有幫助請收藏並幫忙推薦,謝謝!

徐向東、程煉被我們親暱地叫作徐孩子、程孩子,是因爲他倆張着娃娃臉,個頭較小,儘管早已上了研究生,可看上去比本科生還年輕,簡直就是中學生的模樣。他倆本科生都是82級,徐向東畢業於北京大學地球物理系,程煉畢業於武漢大學圖書館學系理科專業,兩人都是理科背景,都考上了中國社會科學院哲學所的科學哲學專業碩士研究生,成了形影不離的同門師兄弟。

徐向東生得文靜秀氣,86級入學不久,就被我們84級文學所古典文學專業碩士生崔子恩盯上了。小崔與我同專業不同導師,天寒地凍的黑龍江佳木斯人,卻無半點東北男子漢粗獷影子,衣着花俏,入學時就同研究生院鬧過一次糾紛。那時中國第一次頒發身份證,經辦的公安機關對身份證上的照片要求十分嚴格, 崔子恩送上的照片屢屢被公安局退回,要求研究生集體戶口所在的社科院研究生院再提交新的合格大頭照。反覆幾次,小崔大發脾氣,要求研究生院解釋清楚,否則拒絕合作,寧願不要身份證。研究生院只得派一位副院長,由學生工作處長陪同,專程到我們84級租住的解放軍後勤學院招待所向他解釋。見我們同宿舍的同學要回避,副院長急忙喊住,說你們留在這裏做證人,然後由學生工作處處長,原封不動地轉達公安部門的話:“這張照片看不出是男是女,必須重照!”小崔聽後,放聲大哭。我們一邊哄勸他,一邊傳看他那張長髮飄逸,風情萬種的嫵媚照片。搬到研究生院西八間房(今望京)新校舍後,研究生院發福利在我們每一棟學生宿舍樓闢一電視房,配上一臺彩色電視機,十來個長條凳,一套報刊架,給同學提供了當時高校裏最奢侈的學習後放松場所。不久大家就笑着發現,崔子恩每晚必在新聞聯播前守候在電視房,只要徐孩子出現,必悄悄地坐在他身邊的長條凳上,身體漸漸挨緊,徐孩子不時躲閃。崔子恩後來成了北京電影學院的教師,系中國第一個高調公開宣稱自己是同性戀的知識分子。

程煉則更孩子氣。有次我們哲學所84級的研究生肖陽,帶着小師弟程煉,大中午地拉我帶他們到研究生院後面村裏58年大躍進大鍊鋼鐵時挖土燒磚窯留下荒蕪大水坑,釣青蛙打牙祭,說是“最喜歡喫炸田雞腿的脆骨”。 釣青蛙其實很簡單,魚鉤上穿一隻草叢裏捉到的螞蚱,岸邊甩魚線就行了,青蛙見到晃動的螞蚱踊身一跳就上鉤。肖陽邊釣邊調侃這位同爲武大校友的小師弟,嘲笑他舉止像中學生。滿載而歸的路上,又說他像敲宿舍門想用鄉鎮企業編織的化纖襪子換糧票的民工小弟,程煉與我初次見面,羞澀他竟被玩笑話損得哭泣起來,害得我哄了半天。

徐孩子和程孩子雖然理科出身,學得又是鑽進象牙之塔的哲學,卻對社會公義非常關注,熱心參與學校、社會上湧現出的民主風潮,不知是否是受銘刻在其墓碑上的青年馬克思經典名言“哲學家們只是用不同的方式解釋世界,而問題在於改變世界”的影響。他倆新生一年級的時候,研究生院爆發了彈劾罷免當時研究生會主席的風潮,兩個孩子全然不顧該主席是他們哲學所高一級師兄的面子,應邀協助我調查其“貪腐”問題。他倆三年級臨畢業的時候,爆發了舉世矚目的八九學潮,兩個孩子毅然決然地參加了第一批天安門廣場絕食。(詳見《六四記憶 (三) ——絕食》https://blog.wenxuecity.com/myblog/71805/202111/16890.html)

六月三日清晨,戒嚴部隊先頭便衣部隊向天安門廣場突擊時,兩個孩子聞訊急忙喊醒研究生院的同學,乘坐院裏大巴班車,趕赴廣場社科院的營地支援。六月三日晚,天安門廣場的大喇叭反覆播放戒嚴指揮部的清場通知,預示武裝到牙齒的坦克、裝甲車鋼鐵洪流,正排山倒海地向廣場逼近,兩個孩子義無反顧地從廣場奔向大軍必經的要道路口堵軍車。

程煉六月四日凌晨,突破層層戒嚴部隊的封鎖線,從天安門廣場南面的前門大街,返回了我們仍堅守在廣場紀念碑下靜坐的社科院隊伍,向我們報告目睹軍人已動手開槍殺人的警訊,氣急敗壞地述說沿途聽到戒嚴部隊軍官的交底——已接到中央軍委的死命令,無論死傷多少生命代價,天亮前一定要把天安門廣場奪下!

程煉說着說着掉下了眼淚,娃娃臉面色慘白。我們不停地安慰他,勸他加入不時有人離開廣場,從紀念碑南側往前門撤退的人流,被他一口拒絕,堅持要同我們堅守到清場最後時刻。

軍隊清場後,程煉與人人帶傷的社科院同學,輾轉返回了東郊西八間房研究生院。徐向東那夜未與程煉返回天安門廣場報訊,而是繼續堵軍車。大軍殺進北京市中心後,他撤離時路遇熟識的北京大學的同學,同他們一起平安返回母校。兩個孩子經歷六四天安門鐵血清場,竟能安然無恙,實屬萬幸。

程煉的父母看到中央電視臺播放戒嚴部隊攻佔天安門廣場的肅殺畫面後,非常擔心曾參加絕食兒子的生命安全,火急要求兒子無論如何要回湖北新洲老家避難。十分孝順的程煉尊命冒險穿越坦克、裝甲車往來巡邏的二環、長安街,進入戒嚴部隊荷槍實彈把守、盤查的北京火車站,擠上滿載京華出城逃難民衆的列車。火車走走停停,好幾天纔到武漢。程煉說,車廂裏有一位大學生,被戒嚴部隊軍人用匕首劃傷臉部,嘴脣被劈成兩半,喫喝困難,一路上日夜痛苦呻吟聲不斷。

回鄉避難沒幾天, 應屆畢業生程煉就被趕回學校,按教委高校緊急通知,必須立即進行首批六四動亂暴亂清查,通過了才能分配。

清查沒兩天,徐向東有天中午跑到我宿舍來抱怨,說研究生院工作處長鄭秉文很壞,死揪住他六四那天的表現不放,當着清查工作組頭頭的面,逼他詳細交代六月三日晨到六月四日晚天安門廣場清場時的行蹤,還要求必須提供第三者的證明。

我急忙去找鄭秉文問是怎麼回事。他氣哼哼地說,六月三日清晨五六點鐘的時候,天安門廣場研究生院帳篷裏留守的學生,打電話到研究生院學生宿舍,報告說戒嚴部隊化裝成便衣,正在向天安門廣場進軍,前鋒已經到了王府井,被北京市民堵截在長安街上,讓研究生院的同學趕緊搬兵,喊醒同學向天安門廣場增援。我奉命站在院裏大巴班車門口勸阻,徐向東卻領頭帶着學生起鬨,讓司機別理睬我,趕緊發車去廣場,勸我別當鄧小平、楊家將的幫兇,煽動衆多同學,吵吵嚷嚷着要把我從班車轟下去,弄得我極沒面子!

我說當時情形下再老成人都很難冷靜,你就不要跟他們這幫愣頭青孩子一般見識了。我會去跟他們溝通。先讓我替他們給你道一個歉,好歹也是校友一場,當下畢業分配關頭,高抬貴手,放他們一馬。

徐向東和程煉順利畢業,分配進了社科院哲學研究所,因爲所裏沒房,就向研究生院租房,讓他們仍住原宿舍樓,只是換了房間而已。

他們進社科院板凳還未坐熱,就迎來六四學運清查的初步後果。黨中央下令,對中央部委動亂根源中國社會科學院與高校動亂根源北京大學,必須從根上抓起,對新進青年予以整頓:社科院研究生院招生暫停,近年分配進社科院工作的年輕人,凡是從校門到校門、畢業前沒有社會工作經歷的校門生,必須下放到艱苦地區基層工作鍛鍊一年;新入校的北京大學本科生,必須到解放軍軍校,軍訓一年。黨中央給社科院指定的是荒僻窮困歷史上拉桿子(土匪)成風的河南與陝西交界的商洛地區,給北大指定的是毗鄰六四清場大開殺戒二十七軍駐地的石家莊陸軍學院。

程煉同幾年前畢業到文學所工作的校門生汪暉,一起分配到商洛地區的政府機關。一年後下放鍛鍊結束,程煉返回研究生院,我見到他調侃說:“我們當年下放勞動鍛鍊,回來都是黑不溜秋的,面黃飢瘦,你怎麼反倒又白又胖?”程煉笑嘻嘻地說:“我被下放到商洛地區土地局。上班第一天,領導就給我們這幾個中央大機關來的人交底,說商洛這裏窮山惡水,自古盛產潑婦刁民,民風彪悍,動不動就嘯聚山林,對抗官府。我們土地局負責解決土地糾紛,前兩年有一個農民因爲宅基地、自留地糾紛,從村鎮一路上告到土地局,結果土地局當然官官相護,裁決他輸。他不服告狀到法院,法院判決他必須按各級政府意見執行,不想那傢伙事先從採石場偷來炸藥,自制了一個炸藥包藏在包裏,當庭拉響同歸於盡,炸塌大樓,造成重大傷亡。商洛小地方,公檢法在同一辦公樓,民謠說,商洛人民真厲害,一包炸藥搞定公檢法!局長叮囑,自古這裏落腳的老百姓,多是中原逃難流竄來的,白天下地當農民,夜裏殺人越貨做土匪。土地糾紛,寸土比命大,千萬不能與他們較真兒。下放了一年,窩在辦公室沒幹啥正經事,下去還有公款招待喫喝,能不又白又胖嗎!”

六四流血鎮壓的結果,對北京高校師生精神打擊很大,挑頭學運的北大、清華、中科院、社科院,尤其如此。本科生、研究生和青年教師,分化成兩大流派——託派與麻派。託派成天埋頭準備美國高校入學英語托福考試(Test of English as a Foreign Language,TOEFL),一心一意聯繫留學美國,忙着儘快逃離這個國家;麻派則日夜沉溺在聚衆玩麻將、打撲克牌世界,逃避現實。

有天下午我從博士生宿舍樓去程煉他們住的文史哲、經濟片碩士生樓找他,敲門不在,樓道另一頭的一間宿舍卻傳來他吆五喝六的聲音。走過去推屋門一看,只見程煉正同一幫人打麻將,煙霧繚繞,個個油汗滿臉,酒氣熏人,說是昨天下午就開盤,一天一夜坐在牌桌邊沒挪過窩。我見狀不由光火起來,對程煉怒喝道:“知道你六四後的挫折感,但也不可以就這樣被當局精神上打垮,如此消沉頹廢呀!不是說好你商洛下放回來後就抓緊考託福,聯繫美國的高校留學的嗎?”一屋人頓時鴉雀無聲。沉默了一會兒,原研究生會副會長的官正學嘆了一口氣:“正玩在興頭上,剛逃避了一會兒糟心的現實,就被你這沒意思的說教話攪黃了,真沒勁!”我說:“老官你好歹也是比他們大十來歲的學長,社會上也混了那麼多年,怎麼沒給小學弟帶個好頭呢?”官正學西歐所碩士生,低我一級,住嘴不再說什麼了。程煉呆坐在哪兒未敢吭聲,面露羞赧之色。

徐向東從商洛下放回來後,在哲學所一邊工作,一邊加緊準備考託福、準備聯繫出國留學的材料,沒有像程煉那麼沉溺菸酒麻將,虛度年華。

91年6月4日六四兩週年紀念日,正好是星期二。社科院慣例,研究人員平時不坐班,僅每個星期二是例會的日子,大家都到單位碰頭,開會、辦事、借還圖書。我們這些六四在天安門廣場參加絕食、經歷清場的人,相約在六四這天絕食一天,聚首紀念。

上午我文學所圖書館借還完書後,就直奔樓上的哲學所,這裏聚集着最多廣場戰友——一起絕食的徐向東、程煉,一起堅持到清場的肖陽、吳國盛。這天正好也是我太太赴美國大使館辦留學簽證的日子。

下午時候,我估摸太太應該已從美國大使館騎車回到她工作的戲劇學院,就在他們哲學所辦公室打電話回戲劇學院問太太簽證結果,太太冷冷地說:“拒籤。”我急問:“爲什麼?”“移民傾向。”“怎麼會呢……”電話那頭沉默着,我抬頭凝思,意識到全屋的人眼睛都盯着我。這時電話那頭突然冒出太太嗤笑聲:“逗你呢,籤——出——來啦!”徐向東、程煉聽到了,像孩子一般歡聲雀躍。由衷關切之情,印象深刻。後來太太到美國留學後,碰到她的戲劇學院同事問起近況,我總是報喜不報憂,揀她在美國的高光經歷報告,很快從聽者的表情意識到,人家想聽到的是如何落難海外的窮宭現狀。國內人這種心態幾十年過去了,好像愈演愈烈,總有人樂而不疲地想證明,當年選擇出國,尤其是去美國的同學,比起留守國內的人,混得人生失敗,結局悲慘。

程煉說,他們最敬佩的女性,就是我太太。“六四清場回來後,我們覺得你最幸運,最後的時刻還有女朋友伴隨。不像我們,那天死在天安門廣場,仍是單身孤魂。”

來年四月,我從美國大使館拿到探親簽證。回到戲劇學院青年教師宿舍,我中午打電話到哲學所告知徐向東、程煉,他們下午即趕來慶賀,同來的還有我們84級哲學所的碩士生靳連營。我與太太結婚的那間12平米新房太小,大家就一起散步到不遠的什大海公園,聊得熱火朝天。我告知他們美國大使館的那位簽證官,一邊說“你的經濟擔保是假的”,一邊給我寫下了“明日取簽證”的黃條,他們聽後撫掌大笑。靳連營說:“那還不是美國使館的官員,覺得你正是美國需要的人才,趕緊招募還來不及呢!”靳連營的太太是劉曉波吉林大學中文系77級同學,畢業後分配在北京大部委工作,在他上研究生時鬧離婚。受此影響,靳連營畢業延期了幾年,其間還與髪小在地安門東大街南鑼鼓巷口上,開了一家老北京小喫飯館,我同太太經常從東棉花衚衕的戲劇學院走過去光顧,點上炒疙瘩、滷煮火燒什麼的,邊喫邊談天說地,不時臧否時局。他後來終於畢業,去了中央美術學院,未幾擔任人文學院的黨支部書記。

我追問程煉:“你出國留學聯繫得怎麼樣了?”程煉答道:“上次被老哥發怒訓斥,如醍醐灌頂,當即發誓不再跟那幫打麻將的菸酒朋友混了!聽我的好消息吧。”

我叮囑程煉:“我過幾天動身去美國後,你就搬到戲劇學院我們留下的那間宿舍住,花大力氣準備繁瑣的申請美國大學研究生材料。那裏你誰都不認識,正好埋頭專心辦好出國留學這件大事!”

程煉一直與徐向東合住一間哲學所租的研究生院宿舍。後來徐向東有了一個北大本科生女朋友,週末她從西郊中關村轉幾次公共汽車來東郊的西八間房研究生院,情侶約會,程煉就得迴避,很不方便。我聽說後告訴徐向東,他可以借用我在研究生院的那個單間博士生宿舍,反正我結婚後住太太戲劇學院的宿舍,研究生院去了也就是借書、辦事,宿舍也是空着。有次聽說這個女孩班上有男生打她的主意,想把她從徐孩子這裏撬走,程煉和吳國盛商議着要去北大揍人家一頓呢!

來芝加哥的那年秋天,我打完工晚上回家,發現電話留言錄音裏有一個留言,播放出來,竟然是程煉打過來的電話,說被紐約大學(New York University)哲學系錄取爲研究生,已到美國報到!

我馬上打回電話向他祝賀。他說他已在大紐約區安頓下來,讓我放心。他彙報說出國前已把借住我們的宿舍順利移交給太太的同事佔領。我問他住在戲劇學院青年教師集體宿舍的感受,他說那是氣氛完全不同的藝術院校,對面住着當紅的影星鞏莉,隔壁是剛出道的王志文,還同在讀本科生湖北老鄉倪大洪,成了哥們兒。

程煉第一個報喜留學美國後,六四時廣場的哲學所老同學紛紛被成功錄取,獲得全額獎學金,拿到簽證陸續赴美報到。徐向東進哥倫比亞大學(Columbia University)讀博士,肖陽進新學院(The New School)讀博士。不久,隨着鄧小平南巡講話把中國政黨從反和平演變撥回改革開放航向,六四清查運動不了了之,美國所的金燦榮得以在美國基金會的資助下赴美,也來哥倫比亞大學做訪問學者。

這些大學校舍都在紐約最繁華、昂貴的曼哈頓區,遠非當時窮中國留學生住得起的地段,他們都住在房租比較便宜的皇后區法拉盛,那裏是臺灣和韓國移民聚集地,亞洲超市、餐館很多,生活方便。他們住在一起,結伴坐一個多小時地鐵去市區上課,生活同在國內社科院研究生院差不多。

有次我打電話給程煉問他們留學的近況,他報告說學業還可以,沒有那麼緊張。紐約生活指數高,衣食住行樣樣都貴,沒有工作許可的中國大陸來的留學生、訪問學者,多多少少都會打點“黑工”,賺點現金補貼日常開銷。他暑假曾到長島福建人開的中餐館外賣店打工,工錢比其他地方華人給得高多了。他說金燦榮比他們哲學所來紐約留學的哥們兒到得都晚,在哥大做訪問學者又不用天天到校上課,成天在法拉盛華人圈裏混,人頭比誰都熟,弄得早來的人租房、打工什麼的,反而要找晚來的他問路子。金燦榮最近拉了他們去一個臺灣人的倉庫打工,分包產品,工資最低,工時最長,剝削得最兇。三十年後肖陽都記得此經歷,說後來網紅金燦榮堅決鼓動大陸死揍臺灣,大概就是那時種下的禍根。

同金燦榮通電話,聊得盡是如何開發賣中國大陸產品的商機,從工業電線到便民店裏的大蒜,無所不包。他來哥大做訪問學者,不象徐向東他們讀學位有功課壓力,有的事閒暇時間東遊西逛,考察、體驗校園外的美國社會。他這麼短的訪問學者時間,還把太太丘君接來了。她也是我們社科院研究生院工業經濟所的碩士生,低一級,來美國沒幾天,電話裏竟侃侃而談,一掃在學校時內向羞怯的印象。

不久,文學所的汪暉也得以在美國基金會的資助下赴美做訪問學者。不同於金燦榮熱衷於生意門路,忙於四處活動掙錢;汪暉選擇遊學,利用訪問學者特有的閒暇時間,東遊西逛,拜訪美國各地大學裏中國大陸留美的故舊新識。

1993年10月初,我接到汪暉的電話,說他遊學到了芝加哥大學,我高興地說盡快會抽空看他。

週末我們在芝加哥大學邊一家他挑選的阿富汗餐館相聚。我問他初來美國的感受,他說他遊學中西部的幾所大學,沿途所見盡是高速公路兩側一望無際的農田,“美國的資源得天獨厚,就是糟蹋一百年,也比中國的土地肥沃幾十倍!”

我們聊到參與六四的那些社科院同仁的近況,他告訴我積極參與廣場學運的哲學所的甘陽,現正在芝加哥大學攻讀博士學位。社科院的六四清查運動已經告一段落,很多我們熟知的學者,陸續得以解脫,被允許出國進行學術交流。

時值俄羅斯總統葉利欽與副總統魯茨科伊政爭最激烈階段。葉利欽首先解除魯茨科伊的副總統職務,併成立俄羅斯聯邦委員會,以取代最高蘇維埃的舊有角色。9月21日,葉利欽宣佈俄羅斯聯邦新立法機關——聯邦會議將於年底大選;而同一天,俄議會主席團通過致俄羅斯公民書,廢止葉利欽中止議會權力的命令,停止葉利欽的總統職務,並宣佈剛被葉利欽免職的魯茨科伊,將接替其總統職務。9月24日開始,葉利欽下令軍隊包圍白宮(俄羅斯議會大廈),舉國震動。這種軍民對立,武裝流血鎮壓一觸即發,同我們六四前夕在天安門廣場的形勢非常相似,自然引起我們極大的關注。

1993年10月4日,美國電視上播放的有線新聞網(Cable News Network, CNN)現場直播新聞,全美國、西方自由世界人民,即時目睹俄羅斯軍隊坦克實彈射擊人羣密集的俄羅斯議會大廈白宮,頓時死傷狼籍。

全世界人民震驚得目瞪口呆之時,美國總統克林頓和國務卿克里斯托弗出現在電視上,盛讚葉利欽武力鎮壓得好,“任何負責任的政府,都會這樣做的!”

密切關注此新聞的汪暉打電話給我,氣憤地說,美國政府對走向威權國家的俄羅斯葉利欽政府武力鎮壓抗議民衆的表態,“同中國李鵬政府對六四天安門廣場鎮壓民衆的表態,有什麼兩樣!”金燦榮也打電話給我,表達了類似的觀點。

這一歷史事件讓美國自由民主燈塔國的形象,在六四後中國大陸知識分子的心目中一落千丈,成了他們後來與美國分道揚鑣分水嶺。他們認定美國政府奉行的是地緣政治國策,不出一千多年前中國皇帝宋太祖趙匡胤“臥榻之側,豈容他人鼾睡”的窠臼,根本目的是趁人之危從經濟、政治上徹底搞垮中國這樣大國,使之衰敗羸弱、分崩離析,永遠不可能成爲美國的競爭對手,哪裏會關心在乎中國老百姓之溫飽、政體之民主、社會之自由!後來俄羅斯與美國爲首的西方關係的演變,更強化他們的這種認定:即使中國像俄羅斯那樣降下共產黨的鐮刀錘頭旗幟,更換政黨、政體,美國爲首的西方一樣也不會當自家親人對待,還不是照樣打壓、使壞,惟恐中國天下不亂!

汪暉後來成了中國“新左派”的領軍人物,金燦榮成了著名反美網紅。

程煉紐約大學讀完碩士學位後,又拿到萊斯大學(Rice University)的全額獎學金,去德克薩斯州休斯敦市郊的“南方哈佛”攻讀博士學位。

徐向東則繼續在哥倫比亞大學攻讀博士學位,其間曾請我幫忙,出具經濟擔保書讓他太太更容易拿到美國大使館的探親簽證。銀行公證的經濟擔保書需要被擔保人的信息,我才知道徐孩子的這位夫人姓李,江蘇南通人,說是一起準備報考留美TOFEL、GRE標準考試時認識的。從徐孩子那裏第一次知道貴州人念不好英文字母“L”的發音,就像日本人因爲母語讀音欠缺,發不好英文裏“R”和“L”的發音。

1998年程煉順利從萊斯大學畢業,獲哲學博士學位。畢業前他已決定海歸,回國去北京大學哲學系任教。

回國前他特地飛到芝加哥來看我們。我們這時已拿到綠卡,兩年前買了一棟獨立房(single house),大兒子已半歲。

我知道他心高氣傲,立志以研究形而上的哲學爲職業生涯,寧願沉浸在象牙之塔之中,也不會爲稻糧謀而改行學習畢業後找工作容易的實用專業,屈就留在美國。程煉、徐向東、肖陽本科讀的都是理科,留學後轉成畢業後在美國就業、辦居留身份的容易的實用理工科專業,太容易了,不見有多少文科生改讀計算機課程做碼農的嗎?

程煉說徐向東的太太來美國後,天天督促他改讀實用易找工作的專業,被他一口拒絕。爭來吵去,最終分手,離婚後她一家美國大公司找到了工作。程煉笑着說:“徐孩子的前女朋友,他幫着留學美國,畢業後也在一家美國大公司找到工作,我們都笑他是給美國大公司培養人才的專業戶!”

程煉興致勃勃地講起他和汪暉電話裏聊的笑話:社科院某熟人,六四後來美國留學,寒窗十年苦,終於熬下學位,畢業後在美國四處投遞簡歷應徵,苦於就業沒有着落。前幾天特別給他們分別打電話激動地報喜:“我找到工作了!”他倆調侃說,這世界幾個有博士人學位的人沒有工作?有啥可興奮的!

我提醒他國內政體專制,民主自由之風缺如,官民關係險惡,回國發展,前途難料,難免人生道路上會平添煩惱。他說:“都知道。我都三十多歲了,還沒有成家呢!”

程煉海歸到北京大學哲學系後不久,中國社會科學院破格評審研究員職稱的吳國盛也去了北大哲學系教書,不久任系副主任。徐向東2002年獲美國哥倫比亞大學哲學博士學位,旋即海歸,任教於北京大學哲學系。他們都選擇離開社科院,大概是因爲六四後的社科院已被當局徹底改造成爲執政黨服務的“翰林院”,“ 馬克思主義的理論陣地、爲黨中央和國家決策服務的思想庫”,旨在“ 堅持馬克思主義的指導地位,深化馬克思主義理論研究和建設,推進馬克思主義中國化時代化,堅持和發展當代中國馬克思主義、二十一世紀馬克思主義。”

2003年春,我去國11年後第一次回國,特意到北京大學看望他們。

此時的北大校園,已四處浸透商業氣息,校方領導眼窩子淺,港臺商人出點小錢即可買得堂堂百年中國最高學府的冠名權,什麼逸夫樓,光華商學院,不一而足。

北大學生民主聖地三角地,位於學生宿舍樓與青年教師集體宿舍之間馬路通往大飯廳、教學樓、圖書館的分叉點,西臨郵局、書店、日用百貨合作社,東臨北大校方佈告欄,是北大學生從宿舍區到教學區、學三和學四食堂的必經之地,上下課、開飯時人潮洶湧,那幾米見方的小信息欄,是北大思想火花閃爍,不時點燃燎原學潮的地方。如今三角地張貼的盡是牛皮癬般的商業招貼。

三角地斜對面北大校方佈告欄,系校方在馬路一側建立的成排連體公告欄櫥窗,不時公告北京大學校方處分學生的名單及其事由,不時吸引手端飯盆的同學住足圍觀。有兩次上百人的大處分,印象深刻。

81年春北京各大醫院血漿缺如,當局要求高校組織年輕人獻血,北京大學一馬當先,下令所有同學到校醫院做獻血體檢,合格者必須參加獻血,逃避者一概予以行政處分。同學們紛紛傳言,文革十年靠邊站的那麼多老幹部,現在官復原位,醫療待遇猛然提高,開刀動手術的太多,耗盡了血庫,急需人獻血補充——年輕大學生的最好!不久校方果然貼出大字報般的公告,處分數百逃避獻血的各系學生,名單浩浩蕩蕩,佔了好幾個櫥窗,生物系的最多,學生黨團員幹部上榜不少。

82年夏世界盃足球賽,給第一次轉播的中國帶來足球熱,北大首次舉辦五四杯足球賽,五月四日在校東南的五四體育場決賽,由北大三十多個系淘汰賽勝出的化學系與生物系一決雄雌。北大學生傾巢出動,把這個文化大革命其間頻繁聚集上萬師生聆聽中央文革領導江青之流訓話大操場,擠得水泄不通。參加決賽的兩個系組成的龐大拉拉隊,更把文革期間遊行隊伍所用的十人大鼓擡出,推到對方球門前猛擂,吶喊聲震天。半場休息,拉拉隊大軍立刻轉移陣地,浩浩蕩蕩穿過球場,湧到對方換場後的球門,開場繼續猛敲猛喊,力爭擾亂對方守門員神智。整個比賽,防守方守門員孤身一個,淹沒在進攻方拉拉隊的汪洋大海中,飽嘗各種言語羞辱、糟蹋,不時憤然走出門圈,衝到球場底線外與對方拉拉隊員口角爭執,幾至動武。結果化學系以一球之差贏得冠軍,全系同學得意洋洋,幾輛三輪車馱着十人大鼓,引導着狂歡隊伍環繞校園慶祝,未名湖畔鼓聲喊聲不絕於耳。輸掉決賽的生物系同學沮喪之極,把十人大鼓丟棄在操場,悻悻然返回宿舍,心所不甘地覆盤全場比賽,結論失掉關鍵一球是因爲守門員遭受對方系圍觀人員極端粗暴下流的謾罵騷擾,分心大意失荊州。這兩個系男生恰巧同住一棟宿舍摟,生物系在一二層,化學系在三四層,只有一層正中的大門樓梯可以出入。傍晚大吹大擂在校園慶賀遊行了數圈的化學系球迷,在五四操場邊的燕春園小餐廳大擺冠軍酒宴,返回宿舍時意猶未盡,上樓梯時衝着一二層的生物系宿舍,齊聲高呼“生物——臭球,臭球——生物”,早已氣鼓鼓憋着等他們的生物系學生,頓時湧出宿舍,口角激烈,繼而爆發數百學生互毆羣架。事後北大校方公佈處分兩系學生的公告,雙方各處分五十人,百人名單洋洋灑灑,佔了幾大櫥窗。

這兩次校方大規模處分學生的公告,都是暑假前學期最後一天公佈;下學期開學第一天,校方又公佈相關撤銷處分的佈告。

現在路旁這個北大連體公告欄窗櫥,已演變成北大黨團委宣傳欄,隆重張貼黨最高領導人鄧小平、江澤民的紅色大字語錄,花花綠綠的黨團文宣牆報,各種緊跟學習的口號,“請黨放心,強國有我”, 阿諛逢迎之風,宛若置身中央黨校。

二十多年前的北大風氣,迥然不同。83年當局發起反精神污染運動,北大研究生裏有一個本科就讀於華南師範大學的經濟系謝百三,初來乍到,不知北大深淺,跳出來給黨報投稿盛讚黨中央反資產階級自由化決策,非常及時,擊中要害,被中央電視臺當高校樣板採訪,高調播出。結果他有天黃昏攜一社會上的妖豔女子在未名湖畔侃侃而談,路遇一年輕人騎自行車迎面而來,見他下車問是否是謝百三,他回應說是,那人二話不說,從斜跨肩頭的黃色軍書包裏摸出一塊板磚,當頭就是一拍,謝百三頓時頭上皮開肉綻,鮮血迸流,蹲地哭嚎。沒幾天,他再次被人板磚開瓢兒,乃至上書北大黨委,哭訴“一週之類,堂堂北大校園,兩次被打,公理何在!”一時北大師生傳爲笑談。

我讓徐向東和程煉約請我們六四廣場老哥們兒,在北大附近找一家餐館重聚,由我做東,宴請十多年未見的老同學。他倆打手機聯繫人時,我們正好路過燕南園與北大女生樓之間的過道,我見馬路旁開有一家臺灣珍珠奶茶館,就請他們進去先喝點飲料,徐孩子忙笑着搖手說:“北大這家的珍珠奶茶,同美國的不是一回事兒。”他們問我想喫什麼風味的餐館,我說就正宗老北京的涮羊肉館子吧。他們說,那就去現在最火的小肥羊!

進到餐館,除了在外地講學不能來的吳國盛,在北京的北大、社科院來往最多的老哥們兒都聚齊了!十來個人圍了一大桌,火鍋沸騰,大盤牛羊肉,大扎啤酒,大家談笑風生,喫喝得痛快淋漓。小肥羊的服務員不時推薦花樣繁多的牛肉片,被我通通擋下,說在美國各種烤牛裏脊肉喫得多了,現在回中國,只想涮最正宗的內蒙羊肉片!

席間晚到的錢立,見着我雙手緊握,激動得久久說不出話來。六四凌晨天安門廣場紀念碑上一別,整整十四年過去了!錢立蘇州人,北大物理系79級,與我大學四年幾乎天天在圖書館自習時碰面,成爲莫逆好友。他本科畢業後考上北大自然辯證法與科技史教研室碩士研究生,畢業留校,成了校長丁石孫的專職祕書。六四時他是北大教師後援團的領導骨幹。六四後沒兩個月,丁校長就被中央指派來北大的中國人民大學副校長吳樹青取代,錢立亦去職。鄧小平南巡後,錢立到新創立的北大青鳥集團擔任領導,後來又考了北京大學經濟學院博士研究生,獲博士學位後留院教書。宴散時他堅持要用他的大衆桑塔納新車,送我回住宿的老同學劉寶明家。

路上錢立問我出國十多年第一回北大校園的感受,我長吁了一口氣,說現在的北大校園氣氛,同剛剛走向改革開放道路的八十年代,已完全不是一回事了。自己在美國生活十多年,早已習慣高校——尤其是名牌大學——辦學完全獨立於各種政黨勢力之外,這正是老北大“思想自由、兼容幷包”校風之所本。現在看到聽到的校方官宣,北大唯有淪爲黨校一途。身爲校長丁石孫的祕書錢立,太熟悉北大校領導層的操作了,他無奈地搖頭嘆氣,說所以自己六四北大改組後,就辭職遠離政治,先搞公司經營,後來乾脆念博士到經濟學院任教。我問他教什麼課,他說開期貨交易課程,我笑着說:“我所在的芝加哥,可是世界最大的期貨交易中心啊,歡迎來訪!”他靦腆地說:“我教的都是紙上談兵……”

北大退休教授錢理羣曾說:“我對北大極度的失望,不是一般的失望。”“北大最大的悲哀就是一批高智商的利己主義者老師培養出一批又一批高智商的利己主義的學生。”“他們高智商,世俗,老道,善於表演,懂得配合,更善於利用體制達到自己的目的。這種人一旦掌握權力,比一般的貪官污吏危害更大。”錢理羣1960年北大中文系畢業後,就被分配到貴州安順的衛生學校、師範學校任教,直到1978年才考回北大中文系研究生,經常與我們79本科生一起上課,班上女生每逢這位戴着老花眼鏡中年謝頂大叔執着地不斷問老師迂腐問題,都會忍不住笑出聲。

隨着我們新三屆(文革後恢復高考入學的77、78、79級)的同學日漸進入北大領導層,老北大人“獨立之精神,自由之思想”的道統,日益衰敗,乃至蕩然無存,北大已然全面黨校化。物是人非,縱然未名湖景緻依舊,我這輩子大概不會有什麼興致再回北大校園了。《紅樓夢》裏焦大的話:“那裏承望到如今生下這些畜生來,每日家偷狗戲雞,爬灰的爬灰,養小叔子的養小叔子”。

2005年夏,程煉與吳國盛來美國做訪問學者,遊學諸多名校,途徑芝加哥,特別來我家相聚。

程煉一下車就讚歎我的新房子:“國盛,橡溪新建的這個豪宅,比他第一個房子至少高大一倍!”我笑着說:“我們現在是四口之家了,兩個兒子生下就是美國人,我們也入了美國籍,命裏註定要在美國落地生根,不會像你那樣學成回國,落葉歸根。無恆產則無恆心,在美國撫育孩子,還是置些房產心安。”程煉說:“你入了籍,總統大選可不許投共和黨的票,否則我跟你掰了!”我哈哈大笑,說:“放心,身爲中國移民美國的第一代公民,聯邦選舉我們是不可能會投票給骨子裏種族主義老白男人主導的共和黨的!”

中飯我請他們在後院晾臺上喫美國特色菜燒烤(BBQ),大塊肉,大杯酒,暢談到傍晚意猶未竟,又轉移到同住西郊的吳國盛讀碩士時的北大哲學系同學老田家晚宴。

老田六四時已來美國,在芝加哥大學讀文科,後來改行學電腦,現在一家科技公司上班。飯後我們坐在他家後院,話題自然聊到六四,談到遇難的他們的老友郝致京同學,痛惜不已。

郝致京

郝致京本科中國科學院直屬的中國科學技術大學78級近代物理系,畢業後考上了研究生,從安徽省合肥市來地處北京的中科院研究生院,實現了其父母嚮往北京而給他取名“致京”的願望。郝致京研究生應該是讀理科裏的文科——自然科學史、自然辯證法之類的,同在北大哲學系吳國盛、老田讀的專業類似,在這個領域裏非常有影響的許良英、方勵之,同時兼任是中科院研究生院與北大教授。物理學家出身的他們講真理,認自由,憂國憂民,被當局指責爲自由化代表人物,言傳身教,對郝致京、吳國盛、老田這批年輕學者影響很大,他們彼此切磋,十分熟知。

郝致京在中國科學院取得碩士學位後留院做中國科學院科技政策與管理科學研究所助理研究員,1988年曾出差美國,短期出國給他掙得一個“大件” 指標,可以到當時北京人最羨慕、永遠人頭攢動的安定門外的出國人員服務公司,用出差節省的美元買一件免稅的日本原裝電器。他沒有買實用的彩電、冰箱,而是一臺他盼望已久的尼康單反照相機,一圓攝影發燒友的夢。

1989年6月3日晚,郝致京攜照相機出門。晚上十點後,坦克、裝甲車引領的戒嚴部隊,殺奔天安門廣場,沿途對試圖阻擋的北京市民開槍鎮壓,瞬間民衆死傷枕藉。郝致京從此失蹤,不知下落。郝致京的妻子一開始以爲他被抓了,與其同事們四處詢問、打聽,不見蹤跡。幾天後他們懷疑他沒準受了槍傷,就到長安街沿途收治槍傷的醫院尋找,仍無下落。

郝致京的父親郝義傳,四十年代老浙大畢業,是馬鞍山鋼鐵廠的總工程師。他接到來自北京的消息,說他的兒子郝致京在六四期間失蹤了,要他立即親赴北京,會同親友們一起尋找。他們找遍了城區的各個醫院停屍房,眼看着無望了,連郝致京生前單位中科院的領導都出面來勸慰老人,說:“郝老,算了吧,已經盡力了……”但倔強的老父親不甘心就此放棄,一定要再找一遍。終於在復興醫院發現有具屍體,登記姓名郝致京。7月4日,有不少死難者的遺體已經在醫院停放了一個月,醫院本已決定,要是再無人認領,準備次日將要“統一處理”了。在郝義傳的堅持下,復興醫院領他到醫院停屍房冷庫,找到了那具屍體,但已冰凍得變形無法辨認。復興醫院從屍體隨身所帶的中聯部宿舍大門出入證上,記錄下郝致京名字。屍體所附的簡單病歷,記錄轉述護送來的人說,6月3日當晚11時30分左右,郝致京在木樨地現場拍照時左胸中彈,被送往醫院搶救,20分鐘後不治身亡。

郝義傳把屍體上隨身所帶的鑰匙,拿到郝致京妻子分配住的中聯部房子,可以開宿舍門鎖,從而確認了身份。郝致京遇難時,離30歲生日還差一個月。

攝影愛好者郝致京,手持新銳進口照相機,六月三日晚走向長安街,大概是想拍下記錄這個重大事件的史實照片。他哪裏會知道,戒嚴部隊當晚武力強行突擊天安門廣場的作戰方案,預料必定會造成平民死傷,爲了防範會被人拍攝留下歷史罪人的證據,特別安排了狙擊手,專門射殺沿途試圖爲此歷史事件留下影像的拍攝人。郝致京照相機的閃光燈閃過,狙擊手射出的子彈立即循蹤而至。他胸部中彈,成了第一批罹難的北京市民。

郝致京的妻子是我太太中學時的同學,考上了北京外國語學院,畢業分配到中聯部,與郝致京戀愛、結婚。六四郝致京遇難後,她輾轉來到美國,與一位中國大陸來的留學生組成了新的家庭,也住在芝加哥西郊,還生了一對雙胞胎兒子。有一年夏天我兒子過生日,我太太特邀請她帶着孩子來我家聚會。孩子生日宴會上,誰也沒有提起郝致京,太慘痛的經歷了!

北京大學數學系八五級學生嚴文,也是同一時間“與同學一起攜帶一架攝像機去了木樨地,他們是想把當時現場的情況拍攝下來,作爲一個歷史的記錄”。他在幫助攝像時被狙擊手射出的子彈打中右大腿根部,主動脈破裂,被民衆送海軍醫院搶救,失血過多身亡。嚴文,北京人,與哥哥同時考上北京大學數學系,哥哥是博士生,他遇難時本科生三年級,23歲。

嚴文

金燦榮告訴我,他當晚就在廣大北京市民奮勇保護天安門廣場學生的第一道防線木樨地復興門外大街一帶堵軍車,戒嚴部隊射來的密集子彈,不時從頭頂、身邊飛過,民衆傷亡慘烈,親眼目睹有市民照相機的閃光燈一亮,即被戒嚴部隊的狙擊手一槍擊中畢命。

當夜同時在木樨地遇難的還有北京大學化學系講師肖波。肖波,湖南人,16歲考入考入北大技術物理系78級本科,85年碩士研究生畢業,留北大化學系任教,擔任講師,兼本科生班主任。同我太太一樣,六月三日的局勢發展,使他們第一時間想到的就是履行班主任職責,勸導班上的學生安全返校。肖波路過木樨地被戒嚴部隊射來的子彈擊中前胸,送復興醫院搶救無效身亡,6月3日遇難之日正是他27歲生日。

肖波

肖波的妻子劉天嬡回憶說:

“89年6月3日晚,肖波與一位老同學相約去木樨地,因爲肖波是化學系85級班主任,聽說木樨地情況緊張,擔心會有本系本班學生在木樨地出危險。據那位同去的同學講,他和肖波到木樨地沒多久,街燈就全熄滅了,人羣開始騷動,槍聲爆起,他倆被擠散,這位同學就在木樨地的橋下躲了一夜。第二天早上回到北大發現肖波沒有回來,急忙約了幾位同學去找,一直到6月5日纔在復興醫院找到了肖波的遺體。”

“肖波死於左胸前子彈貫通傷,主動脈被擊斷,流血過多,而當時復興醫院沒有做搶救槍傷人員的準備,血漿根本不夠用,他們事先只准備了大量眼藥水、紗布,以爲戒嚴部隊至多釋放催淚彈驅散人羣。象肖波這樣流血過多,無血漿救急而死亡的遇難者佔了相當比例。據復興醫院的醫護人員講,肖波在自己被中彈前曾抬別的傷員來醫院搶救,醫護人員對他有很深印象,沒有想到隨後他自己也中彈被抬進了醫院。肖波臨終前,一直用手壓住胸前傷口以止血,並告訴在場的人,他有一對剛出生的孩子,請轉告組織,照顧好他們……”

“肖波的遇難對我是睛天霹靂,當時我生下一對孿生子才70天,在悲痛震驚之下,奶水全無;不久查出雙胞胎孩子中的老大有輕度腦癱,四處求醫,收效甚微,花費巨大。爲肖波死於所謂‘動亂’,我還受到巨大壓力,北京大學有關部門對我爲孩子治病借住學校空房的請求不予理睬,並警告我不準帶孩子在校內走動,有人問起時不能說孩子的父親是肖波。我請求組織上給孩子治病的費用給予適當的補貼,也遭拒絕,甚至連我自己正常的轉幹(我是中央民族大學舞蹈系87級大學畢業生)也因無人證明肖波是‘誤傷’而不能辦手續,一直拖延至今。這一切使我真是傷心至極。”

“六四”20週年紀念日,有校友在芝加哥北京大學校友會微信羣裏提到肖波兒子的近況,說雙胞胎中出生時即患有腦癱的那個大兒子,一直需要人照料;小兒子已上大學,對生父遇難的事,朦朦朧朧,因爲沒有人願意向他講起這樣慘絕人寰的事。肖波的北大同學一直在盡其所能地資助這對孤兒,但對其成長的幫助,仍然十分有限。

肖波北京大學化學系88級的學生孫輝,也是在木樨地一帶遇難的。孫輝的父親回憶說:

“1989年6月4日8時左右, 孫輝騎自行車去尋找4日凌晨從天安門廣場撤出而未歸的班長和幾位同學,當他行至復興門附近時中彈,子彈從左腋窩穿過心臟由右腋窩射出,鮮血染紅了全身衣服倒在大街上。當時孫輝穿有印著‘北京大學’字樣的背心,字跡清晰鮮明。(事後他的一位老師說,如當天不穿此衣,也許會躲過這埸災難)當時民衆把屍體送到北京市兒童醫院,醫院根據孫輝的衣著及學生證打電話通知了北京大學,並把遺體送回到北大。當時北大學生情緒激奮,要求抬屍遊行,學校很害怕,立即下令停課將學生放假。我們趕到北大是一個星期之後,我們看到孩子身上幾乎全是血跡,其狀慘不忍睹。”

“孫輝的遺體是在八寶山火化的,當時有北大化學系幾位領導、 孫輝的老師和孫輝在京的一些同班同學在場。起先我們想把孫輝的骨灰帶回家,校方考慮當時北京局勢緊張,勸我們寄存在八寶山;我們於三年後把 孫輝的骨灰取回寧夏,至今仍存放在家中。”

“孫輝是一個非常勤奮好學的孩子,從小學到高中都是班裏的第一名、三好學生;他性格開朗,熱愛同學,孝順父母,在家鄉尊老愛幼,是鄰居公認的好孩子。當噩耗傳到故鄉時,親戚、鄰居、同學及很多同情者,排著長隊來家弔唁,人人痛惜英年早逝。孫輝的死,毀掉了我們一個幸福的家庭,他是我們全家的驕傲,是我們的希望和未來,而現在一切都沒有了,留下的是一堆白骨!”

聊着六四往事,大家十分感慨,不覺月落夜深,草坪上露氣彌朦,以酒酹地,祭奠老同學亡靈。

我問起徐向東的近況。吳國盛說,徐孩子早已是副教授了,正在申報評正教授。我問起程煉的職稱,吳國盛臉色尷尬,說還在評副教授,程煉則臉色嚴峻。

我責怪吳國盛說,程孩子比徐孩子早出國,拿到博士學位海歸到北大也早四年,怎麼評職稱反而比徐孩子落後一個檔次?

吳國盛與我都是北京大學79級的,但他入學北大時剛過15歲,比胡春華還小一歲,絕對兒童團。

吳國盛說,程煉得罪太多系裏的人了,職稱評審委員會通不過。

我說:“不是老大哥說你,咱們六四那天從天安門廣場出來的人,都是過命的交情,你這個系主任,怎麼也得罩着點程煉,何況他還是你的湖北小老鄉呢!來來來,先爲程煉拜託你一杯!”

吳國盛把杯中酒一飲而盡,紅着臉說:“爲了他評職稱的事,我都在系裏會議上拍了桌子,告誡他們,程煉評不上副教授,北大哲學系會成全國學術界的笑話!可那幫職稱評審委員的專家教授說, 程煉一貫貶損我們的學術水平,跟學生散佈說我們是不學無術的傻逼,我們這些沒留過洋的土鱉,就一個本事,卡住程煉這種不可一世的海龜,拿不到教授職稱!”

程煉不屑地說:“他們成天到完馬列、新儒家掛在嘴上,不是土鱉是什麼?!”

2009年九月美國勞工節(Labor Day)長週末假期,到地處與芝加哥相鄰印第安納州的聖母大學(University of Notre Dame)做訪問學者的程煉,特別攜妻子來訪。一進門,他就向妻子介紹說:“這就是我經常向跟你說起的老大哥!六四後我差一點兒墮落成麻派,幸虧被老哥發火大罵了一頓,否則現在還在社科院打牌喝酒混日子呢!”

問到他近況,程煉說,他明年將離開北大,回到母校武漢大學任教。見我面露詫異之色,他笑着說,還記得你當年大學畢業,曾題唐朝杜牧詩離開北大嗎?

我大四時因錢鍾書不招生,只好報考北大中文本系研究生。因平素對系裏掌權的黨棍從無恭敬,儘管我研究生考試成績總分比第二名高一百多分,仍被他們作弊轉到山東大學,被系辦公室職員路見不平,指點我和另一位班上同被作弊排擠到山大的高遠東同學,到系主任季鎮淮家裏告狀,引發一場風波。老教授哪裏能鬥得過黨棍,結果系總支讓高遠東繼續在北大上研究生,後爲中文系教授;把我則發配到南京人事局報到。餘心甚鄙之,臨別北大,在系辦公室黑板上題兩行大字:江東子弟多才俊,捲土重來未可知!署名揚長而去。

程煉說:“當年老兄多瀟灑呀!我已決定應聘去武大哲學系彭富春那裏做教授,‘勝敗兵家事不期,包羞忍恥是男兒。 江東子弟多才俊,捲土重來未可知’嘛!”彭富春本科武漢大學,中國社會科學院研究生院85級碩士生,哲學所李澤厚弟子,比程煉高一級。後留學德國,獲博士學位,海歸後很受當局重視,不僅武大予以重任,還當選全國人大代表,出入人民大會堂。

送程煉回聖母大學時,我們順道遊覽了密西根湖畔的印第安那國家沙丘公園(Indiana Dunes National Park),巧遇沙海覓金之景。

芝加哥是美國第三大城市,大都會的居民夏季每逢長週末假期,就湧向鄰州威斯康辛州日內瓦湖(Lake Geneva)和印第安那州這個沙丘公園,到處停的都是伊利諾州牌照的車。碧藍的密西根湖一望無際,宛若大海,白帆點點,遊人如織,躺在沙灘上,享受涼爽芝加哥夏日的陽光,勝過世界任何海濱浴場。長週末假期過後,就會有人手持金屬探測器和挖鏟,在沙灘上走來走去,反覆掃描,希望能夠發現前兩天剛在沙灘上歇息玩耍的遊客,不慎脫落墜入茫茫沙海中的結婚或訂婚戒指,發筆意外之財。

程煉來年毅然決然辭別北大,去母校武漢大學任教授。沒兩年,徐向東也離開北京大學,去浙江大學任教授。曾看到國內有網評說,“自從徐向東老師和程煉老師離開了北大,北大的倫理學已經成了倫理學業界乃至哲學界的笑柄。”

2017年,吳國盛亦離開北京大學,到清華大學任科學史系主任、人文學院副院長。

一晃三十多年,在美國天天縱橫捭闔於商場如戰場的我,折衝樽俎這餘,週末閒暇時偶爾也會上網搜索天安門廣場老同學的近況。當年稚氣未脫的徐孩子和程孩子,已成長爲中國頂尖大學的教授,學術棟樑。

徐向東教授

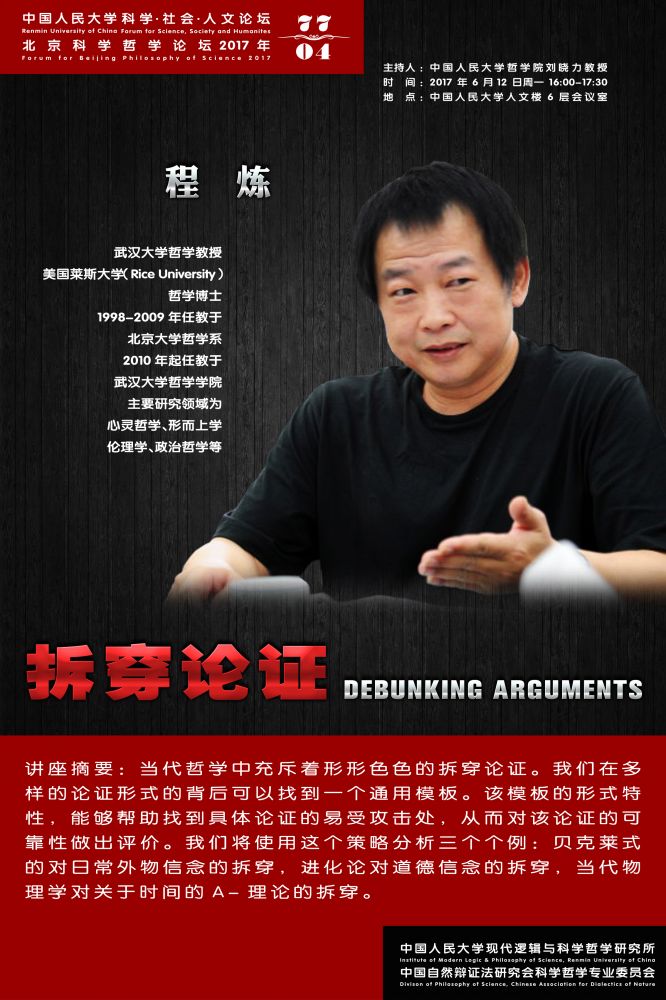

程煉教授

網絡上曾見到一則武漢大學官宣新聞:

照片上程煉背靠沙發,當年天安門廣場上的浩然之氣,依稀猶存。

2023年10月5日作於芝加哥西郊。

(圖片來自網絡。參考天安門母親丁子霖《尋訪“六四”受難者》、《六四死難者名單》)

(完)